“双五星”专利概况统计

“双五星”专利是指在高校和科研机构存量专利盘活系统中,高校和科研机构自评价值为五星级、且有一家及以上企业他评价值为五星级的专利。

2025年07月31日,国家知识产权局办公室发布的关于重点推进“双五星”专利转化运用加快实施一批专利产业化项目的通知中,要求各地要结合本地区产业发展实际,集中精力、集聚资源,优先匹配政策、资金和服务等资源,重点支持“双五星”专利的数据挖掘、推介对接和转化实施,高质量推进高校和科研机构存量专利盘活工作,聚焦关键技术领域,加快推动一批技术含量高、市场前景好的高价值专利产业化项目落实实施,持续扩大高价值专利产业化的实施范围和成效,显著提升其经济社会效益。

为进一步加深对“双五星”专利的了解,本文对“双五星”专利的分布情况进行了统计分析。

一、全国“双五星”专利整体概况

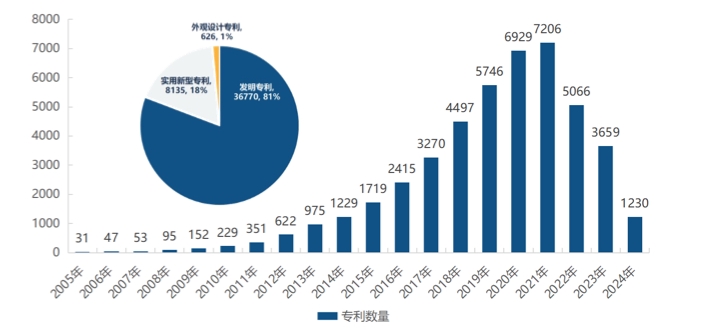

本次发布的“双五星”专利共计45531件。申请区间从2005年至2025年。从趋势上看,2008年《国家知识产权战略纲要》实施后,中国专利申请量整体激增。高校作为专利申请主力,在“双一流”建设推动下,科研成果转化意识增强。整体来看,“双五星”专利集中分布在2018-2023年间,在这期间正值我国科技强国战略的推动重要时刻,高校的科研产业化意识逐步增强,相应的科研产出也频出高光。从专利类型上看,以发明专利为主,其中,发明专利占比为80.76%,实用新型专利占比为17.87%,外观设计专利占比1.37%。

▲“双五星”专利申请区间及类型统计

从维持年限上看,“双五星”专利中有少量专利维持年限超过了15年,占比0.83%;维持超过十年以上的专利为3784件,占比8.31%;维持超过五年的专利为21431件,占比约47.06%。

上述数据表明,“双五星”专利申请趋势的变化是政策调控、市场筛选和国际竞争共同作用的结果。2013-2023年的快速增长反映创新投入的积累,2021年后的下降则是质量管控与经济环境变化的必然调整。未来,随着政策工具的完善和企业创新能力的提升,“双五星”专利有望成为推动产业升级的核心引擎。

二、“双五星”专利各地分布情况

▲“双五星”专利来源地统计

从数据中可以看出,不同地域之间的专利申请数量存在较大差异。北京拥有34所双一流高校和164个一流学科,清华大学、北京大学、中国科学院下属研究所等机构在基础研究领域具有绝对优势。且国内众多头部企业聚集在北京,企业对人工智能、生物医药等领域的核心专利需求旺盛。北京高校产出的“双五星”专利是排名第二的江苏省的两倍以上,且北京高校“双五星”占全国23.24%。

江苏省产业资源良好,高校数量也较多,同时南京、苏州、无锡等地的产业知识产权运营中心通过跨区域专利池建设,推动高校专利在省内流动,江苏省“双五星”专利数量在全国排名第二,占全国“双五星”专利的10.45%。

湖南省则体现出学科优势与产业特色的深度绑定特点,如中南大学在有色金属(如稀土材料)、湖南大学在工程机械(如液压系统)的专利技术直接服务于本地龙头企业(如三一重工、中联重科)。湖南省通过“千校万企”行动建立校企对接平台,促成高校专利的流转。

广东省则侧重市场化驱动的专利转化模式,广东高校与企业协同创新活跃,如华南理工大学、中山大学等高校与华为、腾讯等企业建立联合实验室,促进产学研融合。广东省实施“专利开放许可+质押融资”组合政策灵活提高专利转化效率,显著降低企业技术引进风险。

浙江省则体现出数字经济与高校创新的共振效应,如浙江大学在人工智能、区块链等领域的专利技术(如“城市大脑”算法)直接服务于阿里巴巴、海康威视等企业。

对于产业发展而言,专利申请数量多的地区往往在相关产业上具有更强的竞争力和创新能力。例如,北京可能在高新技术产业、文化创意产业等方面具有领先地位,这些产业可以凭借大量的专利成果实现技术升级和产业转型。而其他地区可以借鉴北京等领先地区的经验,加强自身的创新能力建设,促进本地产业的发展。

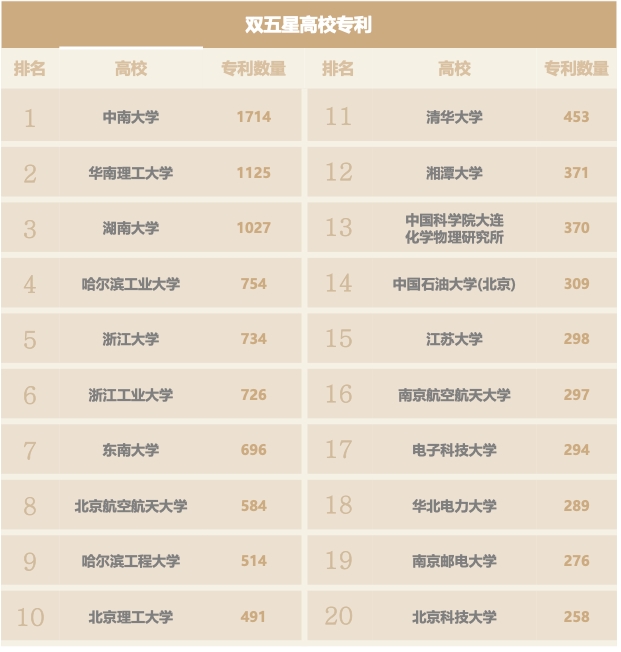

三、“双五星”专利高校排名

排名前五十的高校“双五星”专利占全国双五星专利的40.08%,主要集中在北京(16家)、江苏(11家)、浙江(4家)等地。且上述三个地域的高校数量占TOP50的62%,三个地区的高校“双五星”拥有量占TOP50总量的47.93%,说明上述三地的高校科研优势相对较高,资源较为集中。具体来说,全国排名前20的高校情况如下所示。

整体来看,这些高校作为专利申请的主力军,对推动科技创新和产业发展具有重要作用。例如,高校的专利成果可以转化为实际生产力,应用于相关产业,提升产业的技术水平和竞争力。

四、“双五星”专利技术领域分布情况

“双五星”专利聚焦重点产业,因此,为了进一步明晰各产业中“双五星”专利的分布情况,特从国际专利分类号、战略新兴产业分类、知识产权密集型产业分类等三个维度对相关45531件专利展开对标分析,其中需要说明的是,并非所有“双五星”专利均与战略新兴产业、知识产权密集型产业相关,因此,热词图展示内容不全面。

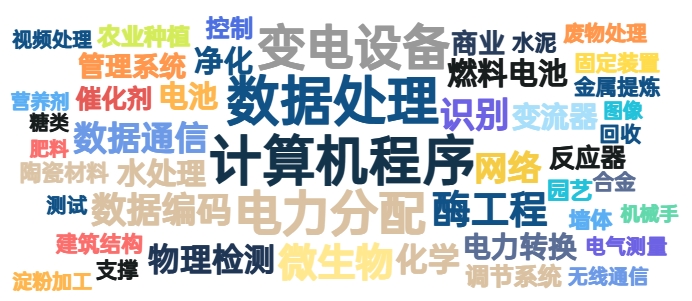

▲IPC热词统计

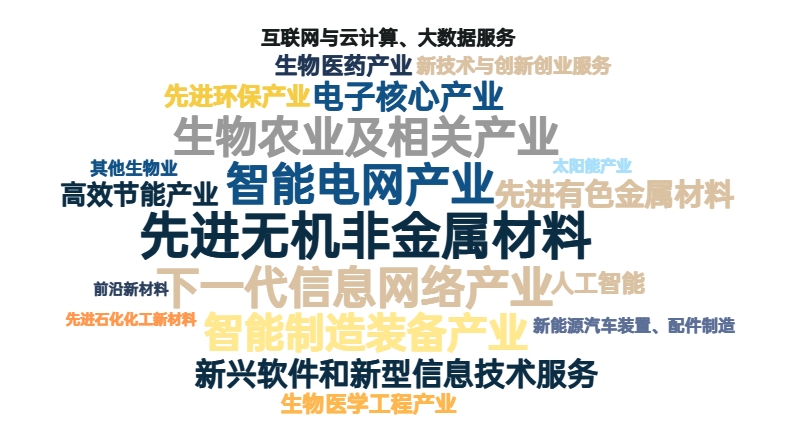

▲战略新兴产业热词统计

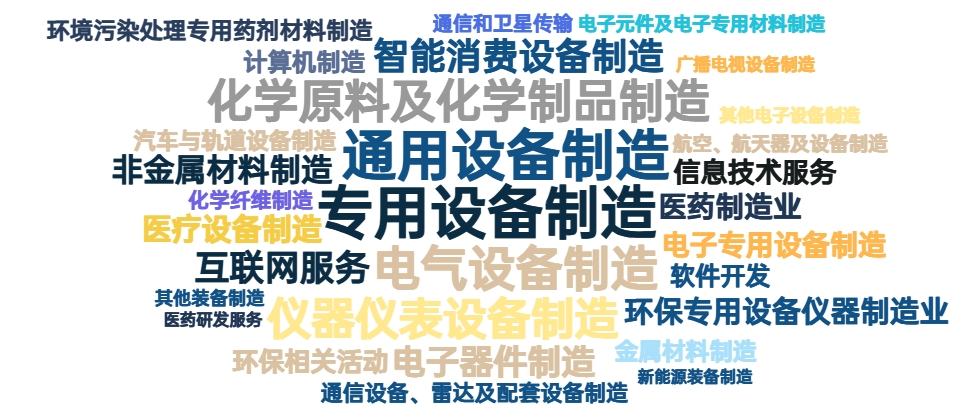

▲知识产权密集型热词统计

根据国际专利分类号统计可知,前50个IPC大组覆盖数字技术(G06F、H04L)、能源电力(H02J、H01M)、生物环保(C12N、C02F)三大领域,占总专利量的68%,反映当前创新聚焦“数字赋能+绿色转型”。从技术细分情况来看,“数据处理”“电力分配”“微生物工程”为最大热词,反映当前专利技术以数字技术+能源技术+生物工程为核心;“数据通信”“图像处理”与“无线通信”高频共存,体现“数字+通信”融合趋势;水处理”“风力发电”“电池技术”等关键词频次靠前,符合环保、新能源产业发展方向,“食品加工”“农业种植”“医疗设备”等关键词体现专利技术对民生需求的支撑。

从战略新兴产业的统计情况可知,技术热点覆盖新材料、数字技术、生物产业、能源环保、装备制造、科技服务六大领域,各领域均有高频产业支撑,体现“多领域协同发展”特征;其中新材料(占比26.3%)、数字技术(占比25.7%)、生物产业(占比23.8%)合计占比超75%,是当前新兴产业发展的核心优先级领域;“先进无机非金属材料”“智能电网产业”“下一代信息网络产业”为最大热词,反映当前新兴产业以新材料(基础支撑)+数字技术(赋能核心)+能源互联网(绿色转型)为三大支柱;“下一代信息网络”“智能电网”等基础设施类产业与“人工智能”“生物医药”等应用类产业高频共存,形成“基建支撑应用、应用反哺基建”的良性循环。

从知识产权密集型产业的统计情况来看,覆盖7大核心领域,其中高端装备制造(7类,占比38.6%)、电子信息(8类,占比29.2%)、新材料(4类,占比12.1%)合计占比超80%;另外,“302(专用设备制造)”“301(通用设备制造)”“305(电气设备制造)”为最大热词,反映专利密集型产业以高端装备制造为核心支柱,占前30产业总频次的43.3%,是工业创新的主要载体;同时,民生相关产业高频上榜,如“502(医疗设备制造)”“501(医药制造业)”“601(环保专用设备仪器制造业)”等,说明专利密集型产业既服务工业升级,也支撑健康中国、绿色发展等国家战略。

后续,各方、各领域可加强跨领域协同(如“新材料+数字技术”“新能源+装备制造”),推动技术融合与场景落地;加大对“前沿新材料”“人工智能”等未来产业的研发投入,培育新增长极;完善“新技术与创新创业服务”体系,加速科技成果转化为产业竞争力。

五、下一步工作建议

推动技术创新与升级

从当前“双五星”的专利产出时间来看,长期稳定的专利申请增量反映了各产业持续的创新活力,为产业技术的不断更新提供动力。后续,大量的“双五星”专利成果转化将会促使相关产业内的企业不断改进生产技术、提高产品质量,从而提升整个产业的竞争力。

促成高校与产业紧密结合

高校作为专利申请的主力军,其专利成果为产业发展提供了重要的技术支持。各地高校大量的专利申请,能够通过技术转让、产学研合作等方式转化为实际生产力。高校的科研成果可以帮助企业解决技术难题,开发新产品,促进传统产业的转型升级,同时也有助于培育新兴产业。因此各地中小企业、各地运营服务机构,应当加大服务力度,促成高校与产业的深度融合、紧密结合。

地域产业发展的差异化与协同

不同地域专利申请数量的差异体现了各地产业发展的特色和优势。专利申请数量多的地区凭借丰富的科研资源和大量的专利成果,在高新技术产业等领域占据领先地位,能够吸引更多的创新要素聚集,形成产业集群效应。而其他地区可以学习领先地区的经验,加强区域间的产业协同,实现优势互补,促进全国产业的均衡发展。