“双五星”专利概况—广西篇

2025年8月,广西市场监管局(知识产权局)印发《广西专利转化运用强效赋能工作方案》,坚持问题导向、目标导向、结果导向,纵深推进专利转化运用专项行动,加快构建形成长效机制,赋能广西经济高质量发展。方案提到,未来将部署“百校千项专利转化”“专利产业化促进企业成长”“产业知识产权协同发展”和“知识产权服务效能提升”等4项行动。为加快促进高校和科研机构精准对接企业等各类经营主体需求,本期从2025年8月国家知识产权局发布的全国“双五星”专利中,筛选出广西高校院所产出的“双五星”专利762件,并对其进行挖掘分析,明晰广西优势技术分布及态势。

一、广西“双五星”专利整体概况

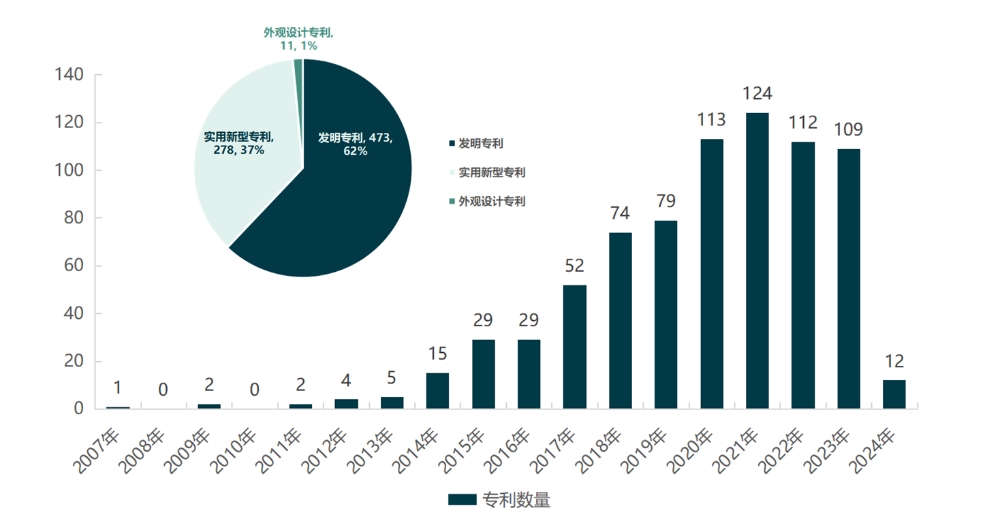

经统计,首次发布的全国“双五星”专利中,广西“双五星”专利共计762件,所涉及的专利申请区间从2007年至2024年。初步来看,广西“双五星”专利中,自2017年—2024年申请的总量达675件,占广西“双五星”专利总数的88.58%。这与自2017年以来,政策端、市场端、产业端的发力共振息息相关,其中,2017年各地高价值专利的设立,2020年《中华人民共和国专利法》引入开放许可,各地建设概念验证中心、专利池和校企联合实验室;5G、新能源、生物医药、人工智能赛道高速发展,成果频出,使广西高校和科研院所在这期间也持续高产。

从广西“双五星”专利的类型上看,发明专利占比62.07%,实用新型专利占比36.48%,外观设计专利占比为1.44%。

从维持年限上看,广西“双五星”专利中维持年限超过5年的专利为405件,占比53.15%;维持超过10年以上的专利为58件,占比7.61%;维持超过15年的2件。

上述数据表明,广西“双五星”专利集中产出时间主要集中在2017年—2024年,上述成果的输出,是政策调控、市场筛选与行业竞争协同作用的结果,也是区域创新投入持续积累的外化体现。未来,伴随政策工具体系的进一步完善及各创新主体自主创新能力的稳步提升,广西“双五星”专利有望成为驱动广西产业结构优化升级的核心引擎,为区域产业高质量发展提供关键支撑。

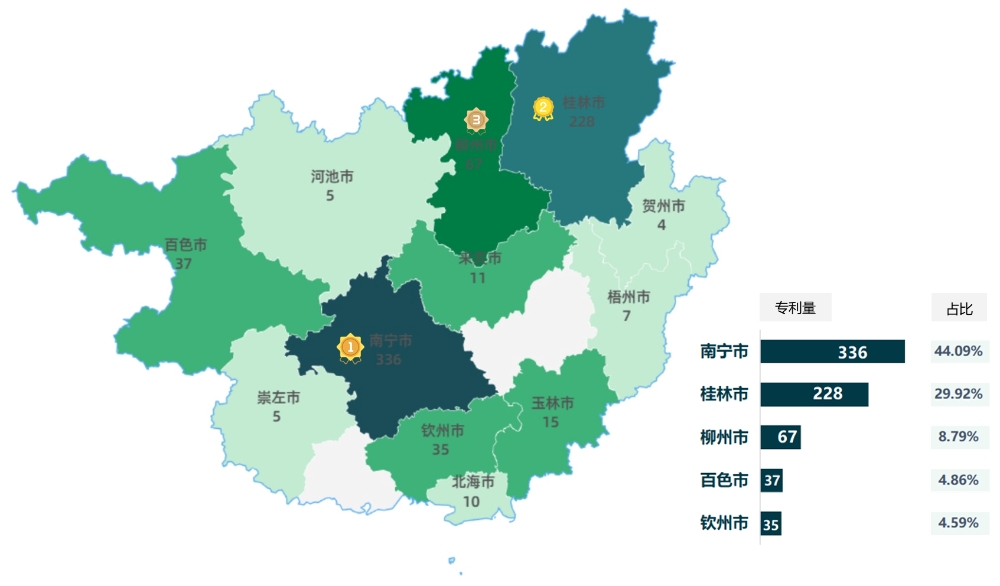

二、广西“双五星”专利各地市分布情况

从数据中看出,广西“双五星”专利聚集在南宁、桂林、柳州三地,其中,南宁“双五星”专利达336件,占广西“双五星”总量的44.09%;桂林“双五星”228件,占广西“双五星”总量的29.92%;柳州67件,占广西“双五星”总量的8.79%。以上三地“双五星”专利总和为631件,占广西“双五星”总量的82.81%。从产业发展来看,南宁数字经济和服务业、柳州汽车与工程机械、桂林生物医药和电子信息各具优势,三地共集中了全区61%的高新技术百强企业和七成以上战略性新兴产业,形成持续技术迭代需求;从高校院所分布来看,南宁拥有广西大学等“双一流”建设高校,桂林有桂林电子科技大学等高校,柳州亦设广西科技大学,广西70%以上的研究生培养和国家级科研平台布局于此三地。以上因素拉动了三地“双五星”专利产出的整体高位。

三、广西“双五星”专利高校院所排名

据公开信息统计,按照“双五星”专利拥有量统计,广西排名前十五的高校院所“双五星”专利为564件,占广西“双五星”专利总数的74.01%,其中,高校占比60.37%,科研机构占比39.63%,由此表明广西“双五星”专利已逐步形成“学研双轮”格局,排名前十的高校院所的“双五星”专利统计如下:

广西高校院所“双五星”专利排名TOP10

从高校院所的排名来看,南宁、桂林两地市高校院所包揽前六强,其中,广西壮族自治区农业科学院、广西大学分别以134件和103件领跑,前者凭借施肥与生长调节剂专利群直接服务甘蔗、柑橘等特色种植,后者以电路装置和能源技术支撑南宁新能源、数字经济装备需求;桂林四所高校的专利数量合计217件,其中,桂林电子科技大学测量轮廓、操作部件专利与区内汽车、工程机械高端零部件需求共振,桂林理工大学吸附法专利则对接环保与新材料产业;百色、钦州、柳州等地高校依托本地资源形成优势技术,其中,百色学院拥有37件专利,其优势技术为植物提取类专利,可衔接中医药与天然产物深加工领域;北部湾大学28件专利,优势技术集中在海水养殖装置类,为向海经济发展提供支撑;柳州职业技术学院持25件专利,优势技术为锁舌相关专利,可嵌入汽摩门锁配套体系。以上统计结果表明,广西的高校院所正在各自优秀的领域共同发力,提升广西专利存量与技术附加值。

四、广西“双五星”专利技术领域分布情况

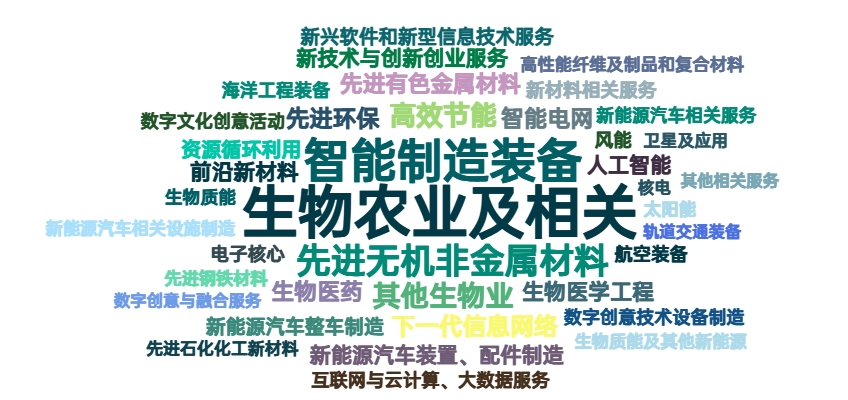

广西“双五星”专利聚焦重点产业,因此,为了进一步明晰各产业中“双五星”专利的分布情况,特从专利技术分类(IPC)、知识产权密集型、战略性新兴产业等三个维度对广西“双五星”专利展开对标分析。

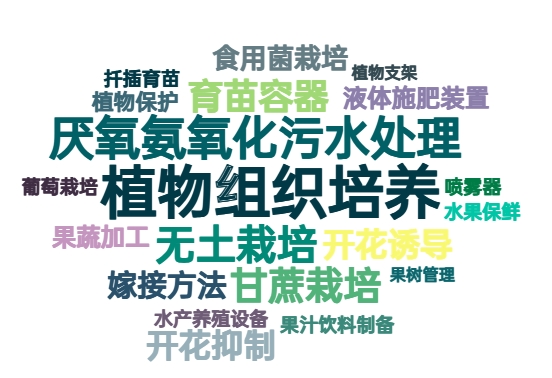

▲专利技术分类(IPC)热词统计

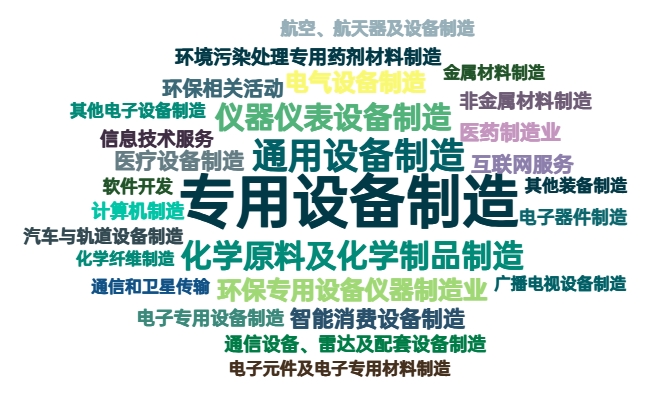

▲知识产权密集型热词统计

▲战略性新兴产业热词统计

根据专利技术分类号(IPC)统计数据,当前广西“双五星”专利聚集在生物环保、能源电力、数字技术、智慧农业等细分领域。其中,高生物环保领域以C12N(微生物学)、C02F(水处理)为核心,聚焦微生物工程(如厌氧氨氧化、植物组织培养)与循环农业(如无土栽培、食用菌栽培、嫁接/扦插育苗)的交叉创新;能源电力则聚焦在H02J(电能转换)、H01M(电池)技术服务农业系统;“智能喷雾器”“果蔬加工育苗容器”等具体智慧农业技术的频繁出现,体现G06F(数据处理)、H04L(信息传输)技术正从通用算力延伸至农业种植的精准调控环节。以上词频的统计,在一定程度上表明广西“双五星”专利已逐步形成协同生态体系。

根据知识产权密集型产业统计分析,广西“双五星”专利的技术分布呈现显著集中特征,其中,专用设备制造、通用设备制造、化学原料及化学制品制造、仪器仪表设备制造四大领域为核心技术聚集领域。具体来看,专用设备制造领域专利数量居首,达352件,该领域在广西拥有较高的创新活跃度与丰富的技术研发成果;通用设备、化学原料及化学制品、仪器仪表设备等制造业则是广西的重点产业方向专利量达到100件以上。其次是环保专用设备仪器、电气设备、智能消费设备及医疗设备等制造业,在广西已积累一定技术基础并形成创新成果,技术研发推进与专利布局完善均处于稳步发展阶段。而在互联网服务、医药制造业、环保相关活动等领域,知识产权创造活跃度上明显低于前述领域,专利占比也相对较小,研发投入力度与创新成果转化效率方面仍有较大提升空间。

根据战略性新兴产业统计分析可知:生物农业及相关、智能制造装备两大产业为当前广西战略性新兴产业中的重点发展方向,其他产业则呈现梯度分布特征。数据显示,生物农业及相关产业、智能制造装备产业显著高于其他大类,是广西战略性新兴产业的核心发力点,两者专利合计占比超45%,体现出这两大产业在技术创新层面的突出优势。先进无机非金属材料产业处于第二梯队,也具备一定产业发展基础;其他生物业、高效节能等产业专利数量在25-45件区间,有一定创新产出,但规模有限;下一代信息网络、先进环保等多数领域专利数量低于30件,新能源汽车整车制造、新兴软件和新型信息技术服务等产业专利数量偏少,虽属战略新兴范畴,但当前创新成果尚未形成显著优势。

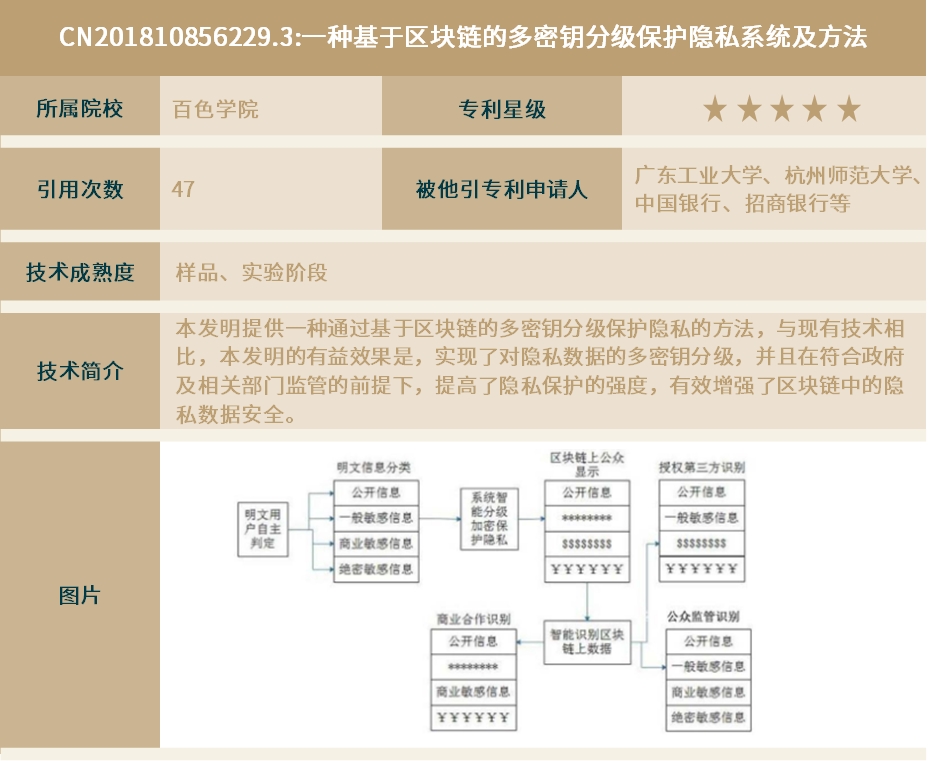

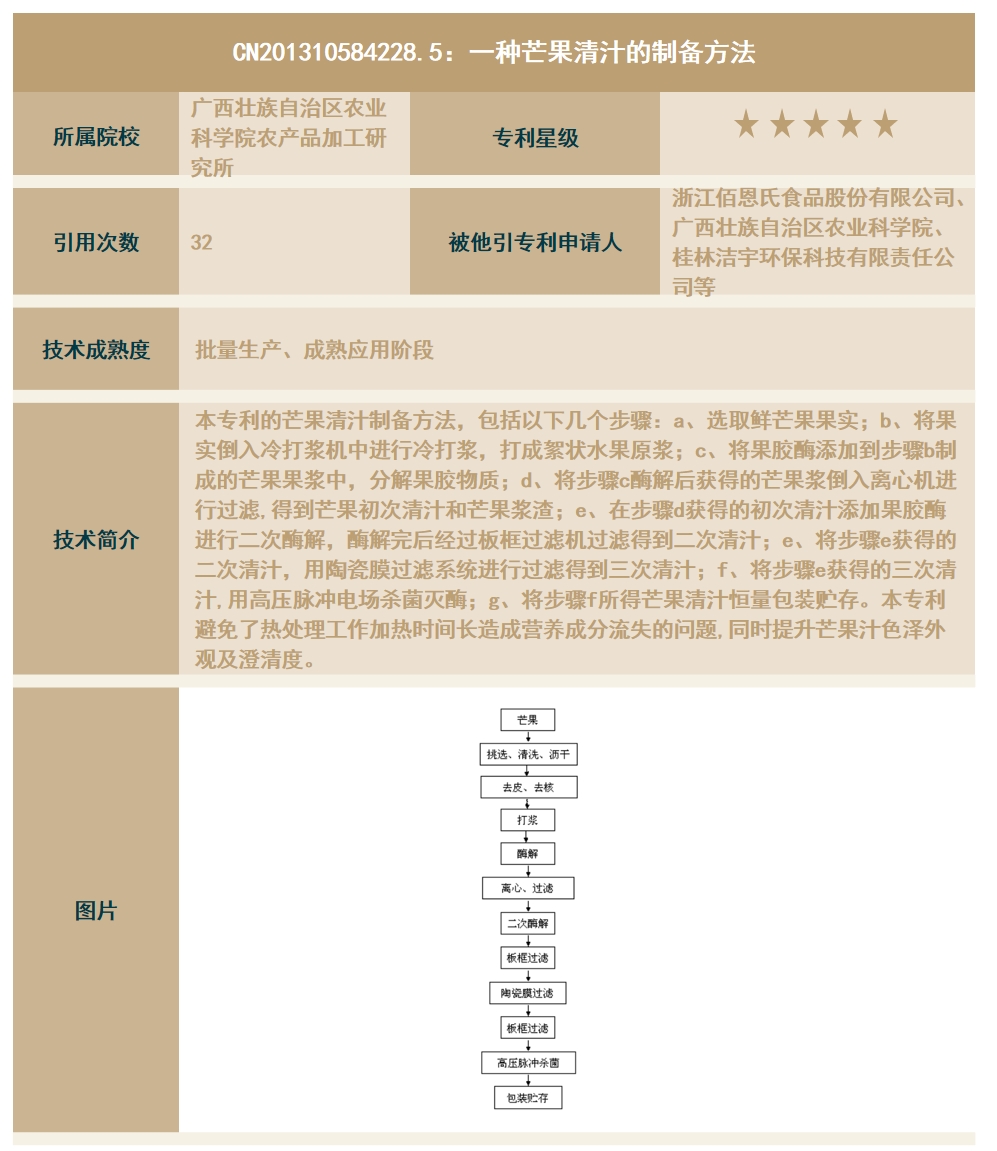

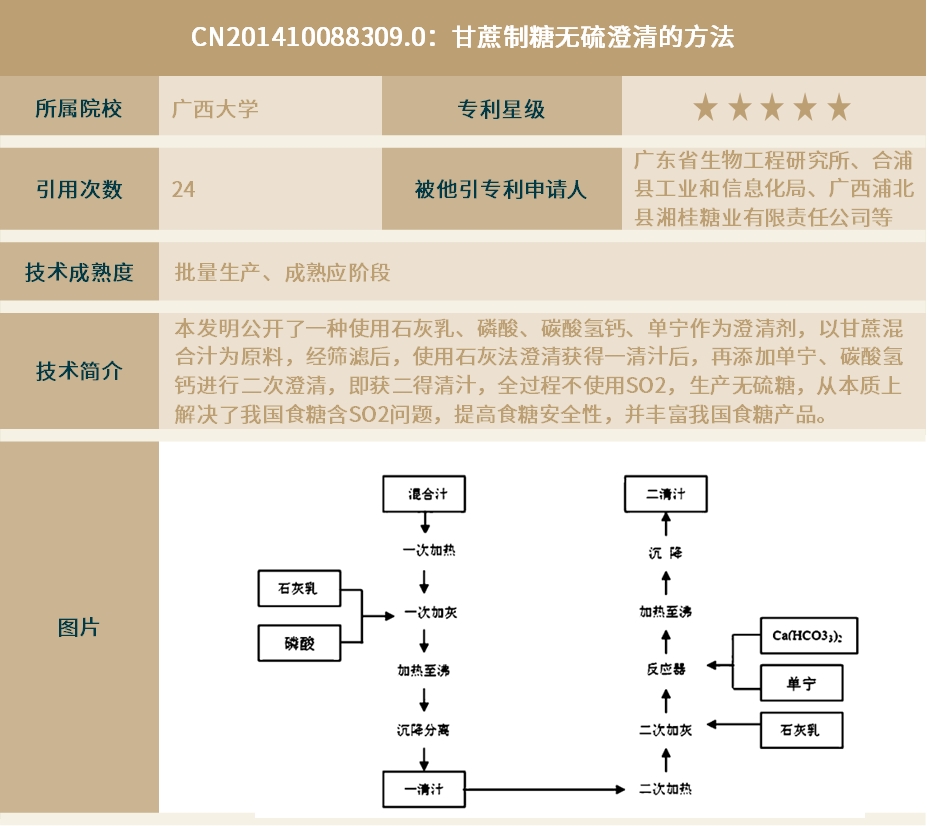

五、广西高光“双五星”专利分析

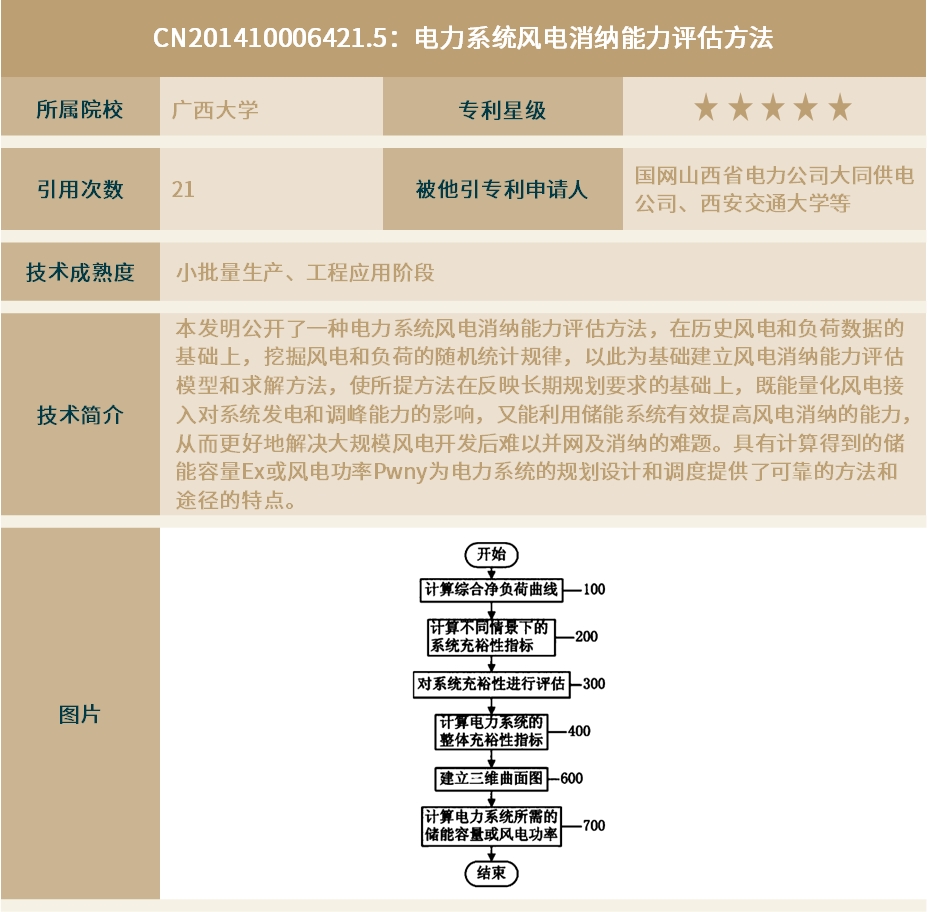

被引用次数作为专利影响力的核心量化指标之一,本质上反映了其技术价值与行业认可的综合水平。因此,被引用次数通过多维度引用行为的叠加,客观映射了专利在技术创新、学术传播与产业落地中的综合影响力。本次筛选出广西“双五星”专利中被他人引用次数超过20次的4件专利作为高光专利进行展示。

本文所筛选的4件高影响力专利聚焦于广西农业、制糖、新能源、电通信技术等区域优势产业,针对行业传统难题——如数据分级、食糖含硫、风电弃风等问题,通过“结构优化”“工艺革新”“模型构建”三大路径实现技术升级,且各专利核心参数清晰明确、可通过量化方式验证。这些专利既创造显著经济效益,又兼具社会与环境价值。例如,芒果清汁制备工艺可推动农产品增值,风电消纳评估方法有助于能源转型,与 “绿色发展”“乡村振兴” 战略要求相契合。同时,技术方案与广西热带农业、甘蔗制糖、西南风电等产业特点高度适配,落地可行性较强,部分专利已完成本地化转化,为区域经济高质量发展提供了有力的技术支撑。

从创新主体与成果转化来看,4件高影响力专利以广西大学、百色学院、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所等高校及科研院所为核心研发力量,通过技术转让、许可、试点应用等多元化方式推动落地,其中,多件专利已成为行业技术标杆,引用率与行业影响力持续提升。

从广西“双五星”专利的分布与成果来看,高校作为核心创新力量,以扎实的专利产出交出了亮眼答卷,更让技术创新紧密贴合广西特色产业需求,成为推动区域科技成果转化的关键引擎。未来,期待广西高校持续发挥科研与人才优势,进一步深化与企业、产业的协同联动,让更多高质量专利从实验室走向生产一线,既为广西数字经济、生物医药、智慧农业等重点产业注入更强技术动能,也为区域经济高质量发展筑牢创新根基。